成果

成果

前身の新学術研究からJ-HOPEでは、多くの成果が生み出されています。最近注目をされている、心理的にポジティブな職場要因が労働者の健康と関連していることを示す結果や、労働者の健康に資する食行動に関する結果をご紹介します。

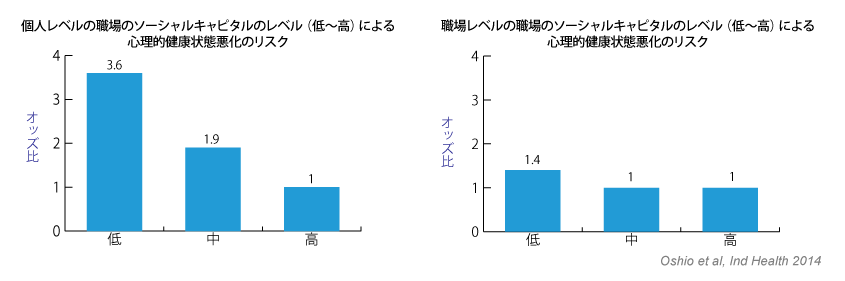

絆(ソーシャルキャピタル)の強い職場は、精神的健康状態がよい

ソーシャルキャピタルという概念が注目されていますが、職場で一緒に頑張っていける、職場の仲間と信頼し合っている、といった職場におけるソーシャルキャピタルが高いほど労働者の心理的健康状態がよいことが示されています。

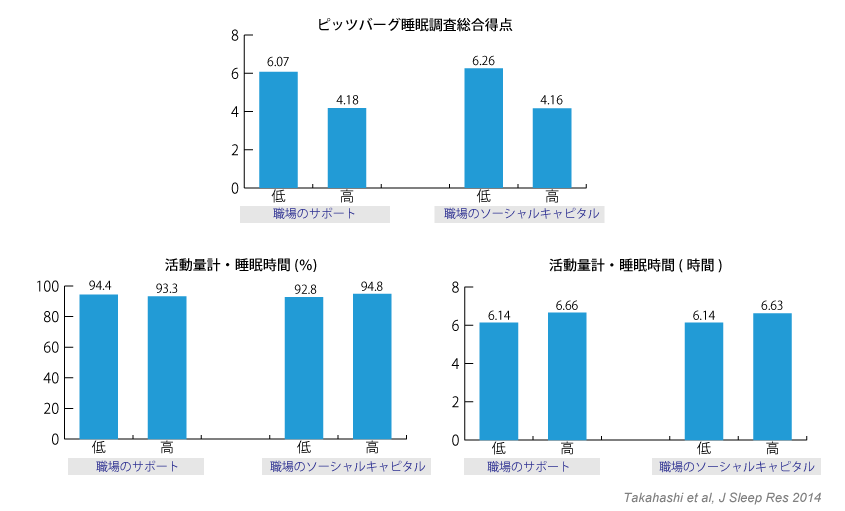

職場のソーシャルキャピタルは、良質な睡眠の質と量と関連性がある

ソーシャルキャピタルとともに職場のサポートが好ましいと、質量ともに睡眠の状態がよいことも明らかになっています。

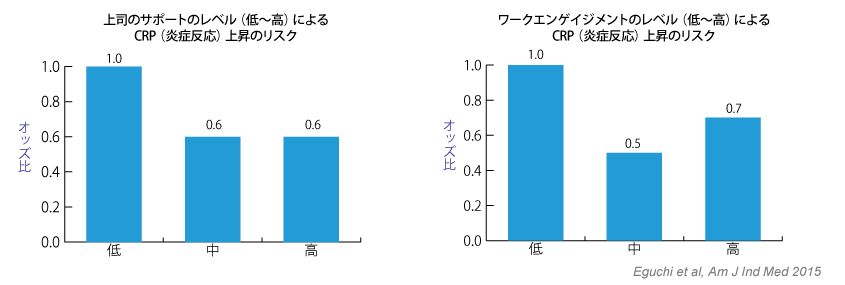

上司のサポートが多いと感じている労働者とワークエンゲイジメントが高い労働者はCRP(炎症)が低い

上司のサポートや、仕事に活力を持ってと打ち込める状態(ワークエンゲイジメント)も、最近注目をされている職場におけるポジティブな心理的要因です。こういった状態が好ましいと、1年後に測定をした炎症反応の指標が低いことがわかりました。

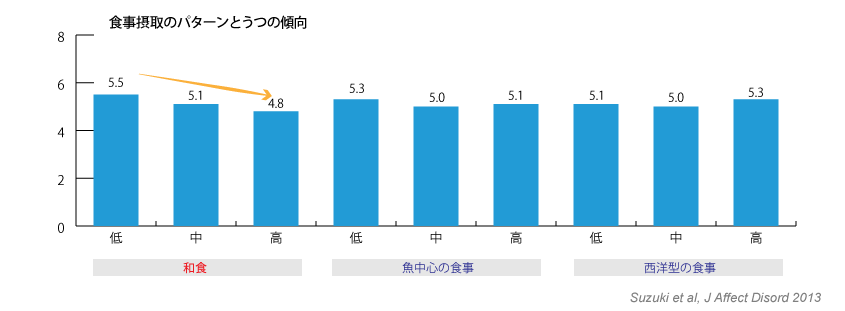

バランスの良い日本食を摂取している労働者は、うつの傾向が少ない

バランスの良い食事、とくに和食をとっている労働者には抑うつ傾向が少ないことがわかりました。食事のバランスは、健康を支える大切な保健行動のようです。

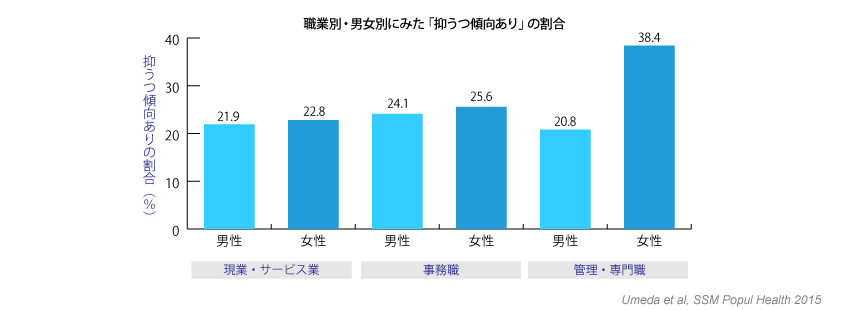

女性は高い職位に就いているほど抑うつ傾向の割合が高い

企業の中で要職を担う女性が増えてきていますが、女性は高い職位に就いているほど抑うつ傾向の割合が高いことがわかりました。仕事の量に見合った報酬が得られていないことが、その要因の1つであることも明らかになっています。

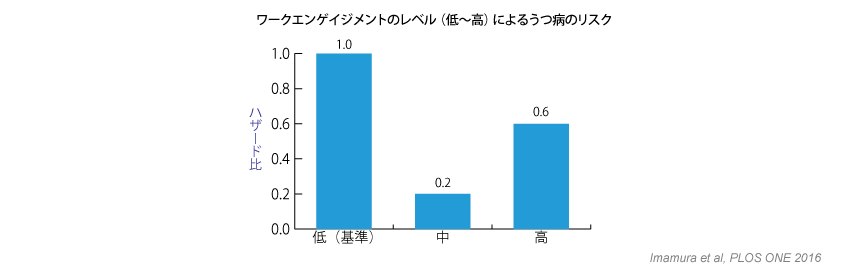

ワークエンゲイジメントが中程度の労働者は、うつ病の発症リスクがもっとも低い

ワークエンゲイジメントが中程度の労働者は、その後3年間のうつ病の発症リスクがもっとも低いことがわかりました。今後、ワークエンゲイジメントが高すぎることの副作用についても検討していく必要があります。

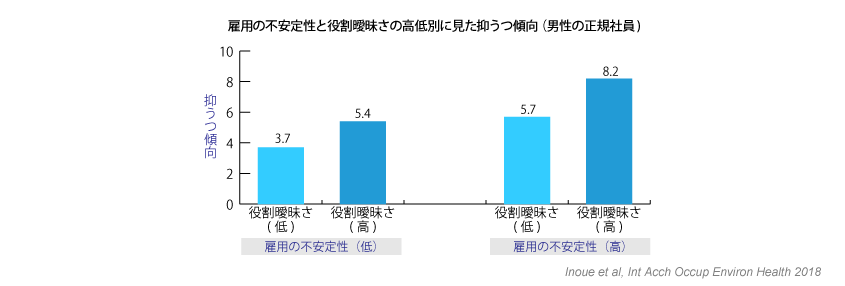

男性の正規社員は、雇用が不安定で職場での役割も曖昧な状況で抑うつ傾向が高まる

非正規社員の増加に伴い、雇用不安が高まっていますが、正規社員も例外ではありません。とくに、男性の正規社員は、雇用が不安定で職場での役割も曖昧な状況に置かれると、抑うつ傾向が高まることがわかりました。